Kulturfleisch: Cellstock vs. Livestock

Die Entwicklung von kultiviertem Fleisch im Labor hat in den letzten Jahren große Fortschritte gemacht. Immer mehr Startups und Forscher arbeiten daran, Fleisch aus tierischen Zellen im Labor zu züchten, um es eines Tages als Alternative zu konventionell erzeugtem Fleisch aus der Massentierhaltung anbieten zu können. Doch viele Fragen sind noch offen. Ist Laborfleisch wirklich umweltfreundlicher und ethisch sinnvoller als Fleisch von lebenden Tieren?

Hintergrund

Konventionelle Fleischproduktion in der Massentierhaltung ist mit großen Problemen für Umwelt, Klima und Tierschutz verbunden. Rinder stoßen Methan aus, Regenwälder werden für Weideflächen gerodet, die Tiere leiden unter den Produktionsbedingungen. Gleichzeitig steigt der Fleischkonsum weltweit an. Vor diesem Hintergrund erscheint die Idee verlockend, Fleisch künftig einfach im Labor zu züchten, ohne Schlachtung von Tieren.

Wie funktioniert Laborfleisch?

Bei der Herstellung von kultiviertem Fleisch werden kleine Gewebeproben von lebenden Tieren entnommen. Meist handelt es sich um Stammzellen. Diese werden in Nährmedien kultiviert, wo sie sich vermehren. Durch geschickte Steuerung können daraus Muskelzellen und schließlich ganze Fleischstücke gezüchtet werden. Da keine Tiere geschlachtet werden, bezeichnen Befürworter das Laborfleisch auch als „sauberes Fleisch“.

Vorteile von Laborfleisch

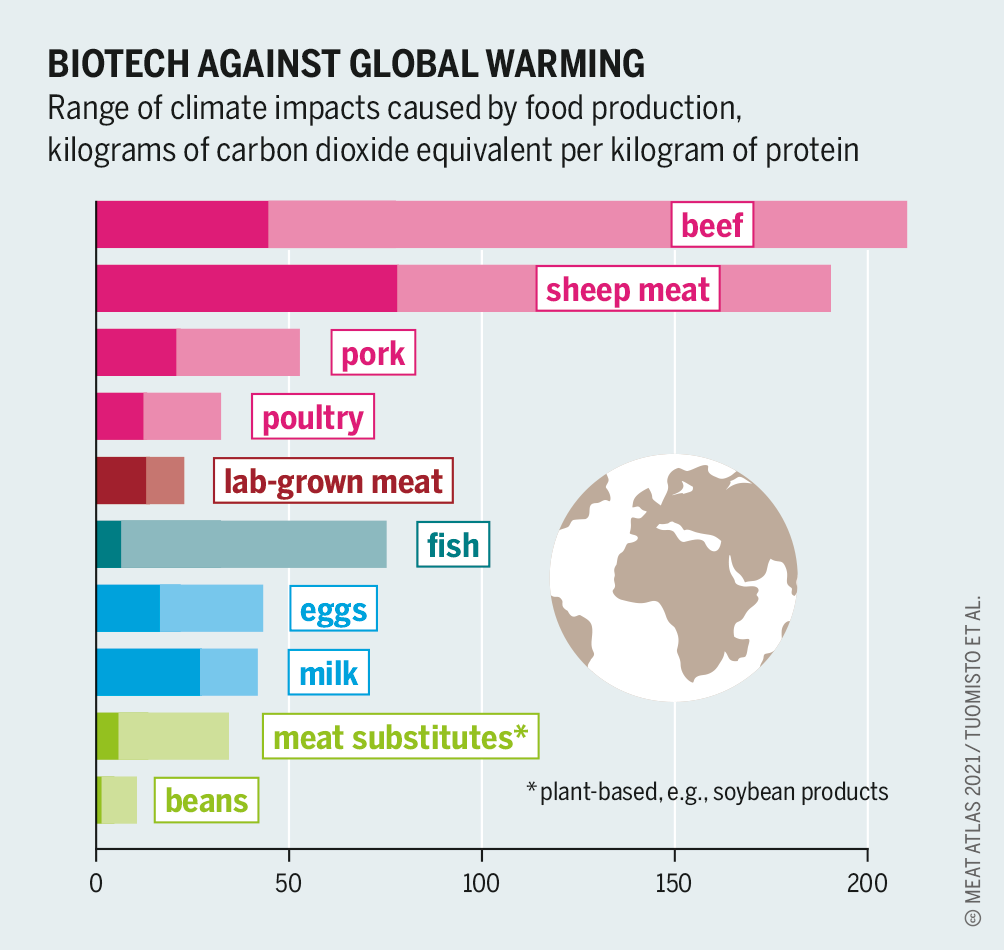

Umweltschutz: Der Anbau von Futtermitteln wie Soja für die Fleischproduktion belastet Böden, Gewässer und Artenvielfalt. Beim Laborfleisch entfällt dies. Es werden bis zu 96% weniger Treibhausgasemissionen erwartet.

Tierschutz: Beim Laborfleisch müssen keine Tiere unter qualvollen Bedingungen aufgezogen und geschlachtet werden. Nur eine kleine Gewebeprobe ist nötig.

Effizienz: Laborfleisch soll mit deutlich weniger Ressourcen und Flächenverbrauch produzierbar sein als konventionelles Fleisch.

Vermeidung von Zoonosen: Durch den Verzicht auf Massentierhaltung könnte auch das Risiko für neue Infektionskrankheiten wie COVID-19 sinken.

Nachteile und Herausforderungen

Hohe Produktionskosten: Laborfleisch ist bisher noch viel teurer in der Herstellung als Fleisch aus der Massentierhaltung. Es wird noch dauern, bis es konkurrenzfähig ist.

Optimierung der Produktion: Für eine effiziente Herstellung muss die Zellkultivierung noch weiter verbessert und skaliert werden. Auch die Herstellung größerer Fleischstücke bleibt schwierig.

Verbraucherakzeptanz: Viele Verbraucher stehen Laborfleisch bisher skeptisch gegenüber. Es muss sich noch zeigen, ob sie es als natürliche Alternative akzeptieren werden.

Regulatorische Hürden: Die Zulassung von Laborfleisch als Lebensmittel steht noch aus. Die gesetzlichen Rahmenbedingungen müssen angepasst werden.

Ethische Bedenken: Kritiker merken an, dass auch für Laborfleisch eine Gewebeprobe von einem Tier nötig ist. Auch dieser Eingriff könnte als ethisch problematisch gesehen werden.

Fazit

Laborfleisch hat großes Potenzial, die Fleischproduktion nachhaltiger und ethisch vertretbarer zu gestalten. Jedoch müssen zunächst noch viele Hürden bei Produktion, Kosten und Regulierung überwunden werden. Ob Verbraucher Laborfleisch akzeptieren werden, ist auch nicht sicher. Klar ist aber, dass die Art wie wir Fleisch produzieren, sich ändern muss. Inwieweit Laborfleisch dabei eine Rolle spielen wird, hängt von weiteren Entwicklungen in den nächsten Jahren ab. Neue Technologien eröffnen jedenfalls interessante Perspektiven für eine nachhaltigere Zukunft unserer Ernährung.